生成AI時代だからこそ注目すべき「人と人とのコミュニケーション」

公開日:

カテゴリ:- コミュニケーション

2025年9月現在、生成AIは業務の在り方に大きなインパクトを与え始めています。実際に、現場が自律的に生成AIを活用して情報収集を行えるようになった結果、市場調査・リサーチ業務を担う社内支援チームへの依頼件数が減少しているとの声も聞かれるようになりました。

また、コミュニケーションの観点から見ると、コロナ禍を経てオンライン会議が日常化したことで、対面で同じ空間を共有し、目を合わせて会話することによって生まれていた共感が減少しており、組織やチームの力に対してじわじわと影響を与えているように感じます。この変化は「対面からオンラインへの移行」が主なものであり、複数人が集まって意見や情報を共有する場(相談や会議)が完全に失われたわけではありません。

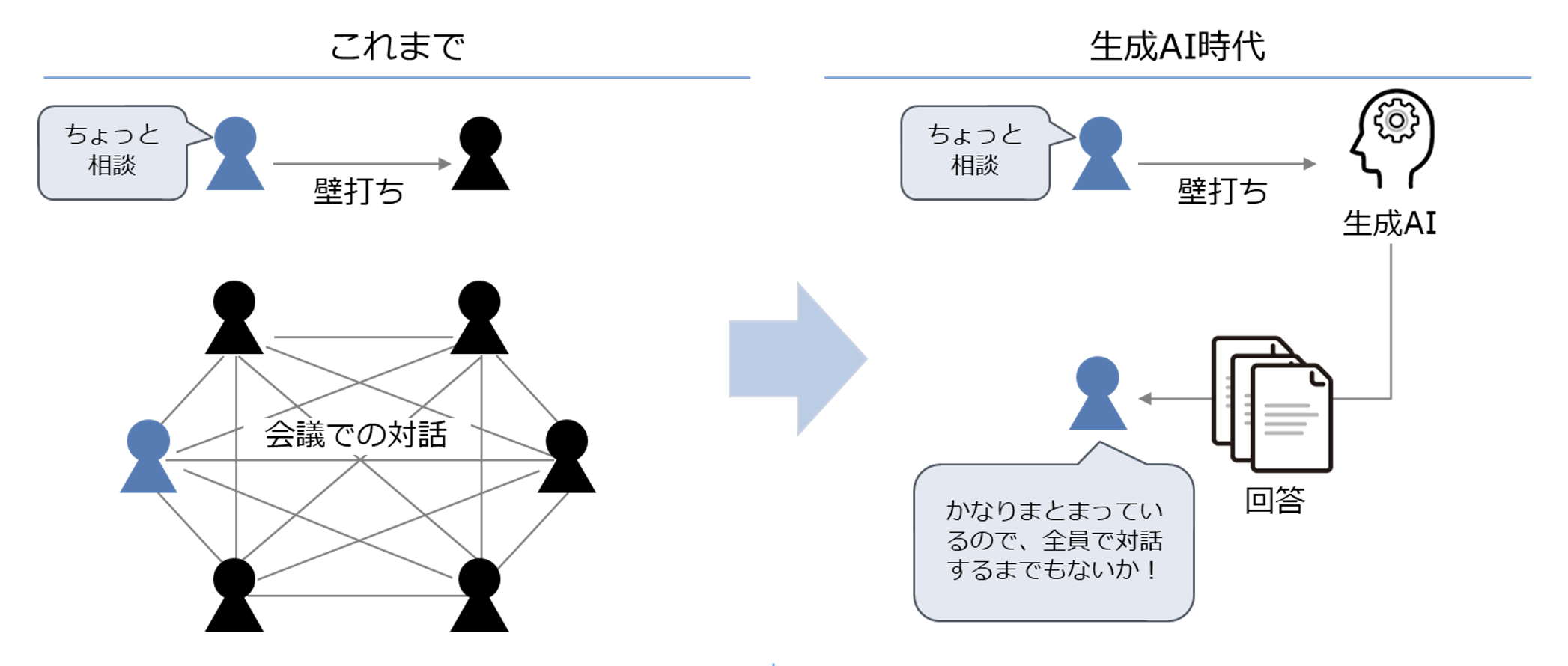

しかし、生成AIの登場によって、「相談や会議」の在り方そのものが大きく変わろうとしています。これまでは、相談したいことがある場合、「ちょっと相談したいんだけど、時間もらえる?」といった形で対話が始まっていましたが、現在ではまず生成AIを壁打ちの相手として、「ちょっとした相談」を自分と生成AIの間で完結させるケースが増えています。つまり、人とのコミュニケーションの機会がさらに減少しているのです。

本来であれば、壁打ちの後にその情報を活用してチーム内でディスカッションを行う流れが理想ですが、生成AIの回答に納得してしまい、他者の意見を聞かずにそのままクローズしてしまうケースも少なくありません。

そもそも、組織の存在意義は「個人では達成できない目標を、集団の力で実現すること」にあります。つまり、あらゆることが自分と生成AIの間で完結するのが常態化すれば、組織の存在意義そのものが揺らぐことになりかねません。

図1:壁打ち相手は生成AI

これまでの組織運営では「効率性」が重視され、生成AIの登場により、効率性の多くがテクノロジーによって実現されるようになりました。しかし、人間は感情の生き物なので、仕事だからといって急にドライになれるわけではありません。だからこそ、組織の価値観として「人間らしさ」や「つながり」を大切にし、これまで当たり前に行われていた「人と人とのコミュニケーション」を現代においても活性化させるために、「意識的にコミュニケーションを取る仕組み」が必要なのではないでしょうか。

新しい何かを生み出す、すなわちイノベーションの実現は、複数の理由から一人では困難です。

① 発想が限られ、視野が狭くなりがちであること

② 一人の力だけでは事業化・ビジネス化に至らず、さまざまな人の力を借りる必要があること

だからこそ、「個人」の成長や投資に加えて、「つながり」を如何に生み出し、強化していくかが、重要な検討・投資対象となり得るのです。

意識的にコミュニケーションを取るための仕組みとして、以下のような視点から施策を整理してみます。

• 場所:オフィスの共用スペースを活用し、偶然の出会いを促進

• 時間:1on1など、同じ時間を共有する機会を設ける

• 感情:感謝・称賛を通じて、職場での感情表現を促進

• 文化:価値観共有ワークショップなどを通じて、組織文化を醸成

「場所」の視点では、オフィスの共用スペースの活用が挙げられます。これは「コラム:オフィス内コミュニケーションを増やすための媒体」で取り上げたように、うまく活用することで偶然の出会いから新たなコミュニケーションが生まれる可能性があります。

「時間」の視点では、1on1は多くの方が実践されていると思いますが、同じ時間を共有すること自体が、意識的なコミュニケーションの機会を生み出す仕組みと捉えることができます。

「感情」の視点では、職場での感謝や称賛の表現が重要です。人間は感情の生き物であるという点に着目し、ドライな職場環境に感情要素を取り入れることで、関係性の質を高めることができます。

最後に「文化」の視点では、価値観共有ワークショップなどを通じて、時間をかけて組織文化を醸成していく取り組みが挙げられます。これは長期的な施策ではありますが、ワークショップの参加者同士が共通の価値観のもとでつながることで、短期的にも一定の効果が期待できます。

ここで改めて、「人と人とのコミュニケーション」における本質的なテーマについて考えてみたいと思います。

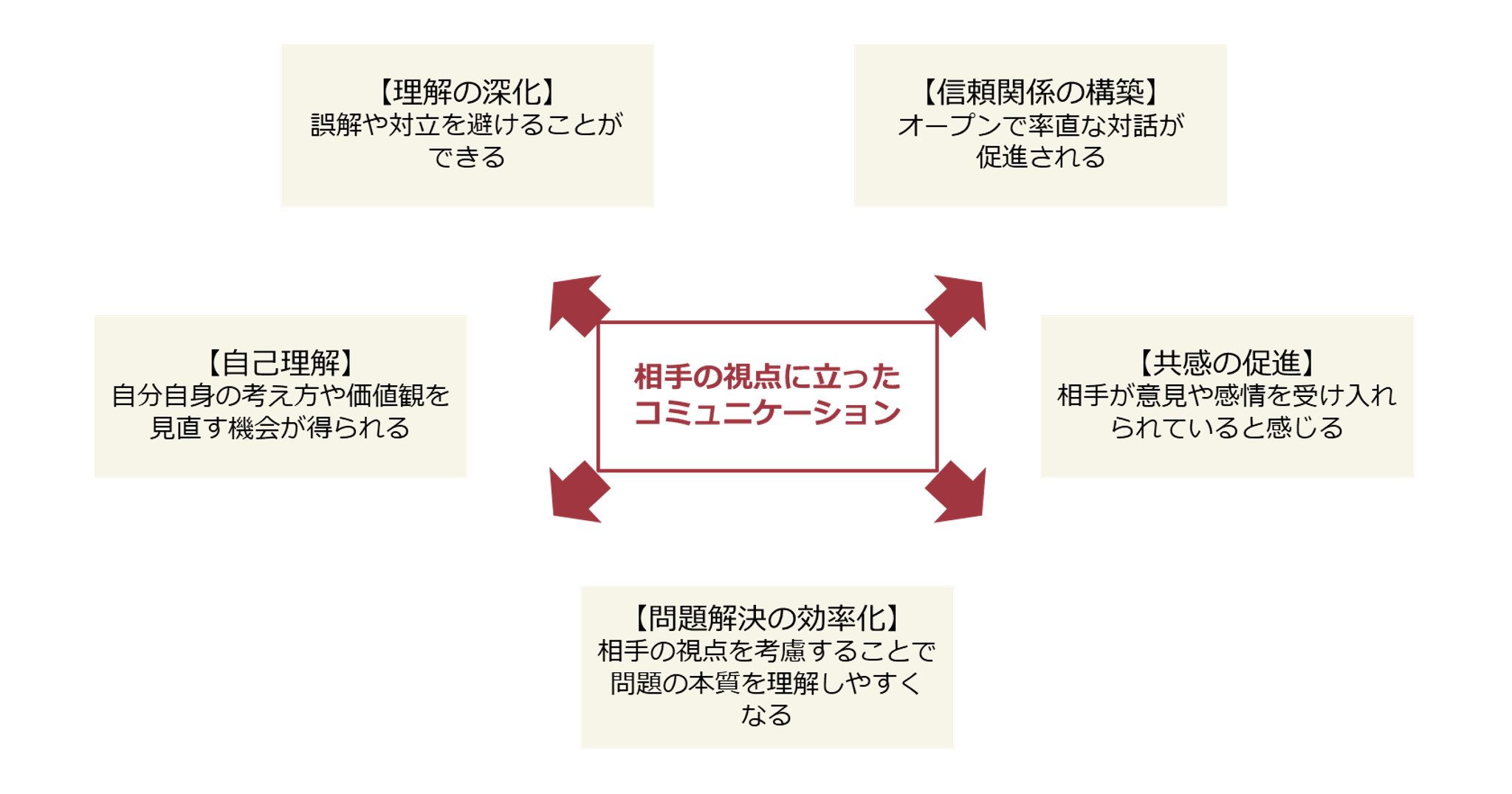

コミュニケーションには、常に自分と相手の存在があります。しかし、自分本位では、円滑なコミュニケーションは成り立ちません。子供のころ親からよく言われたことを思い出しますが、「相手の視点に立ち、相手に想いを馳せる」ことこそが、コミュニケーションの基本ではないでしょうか?

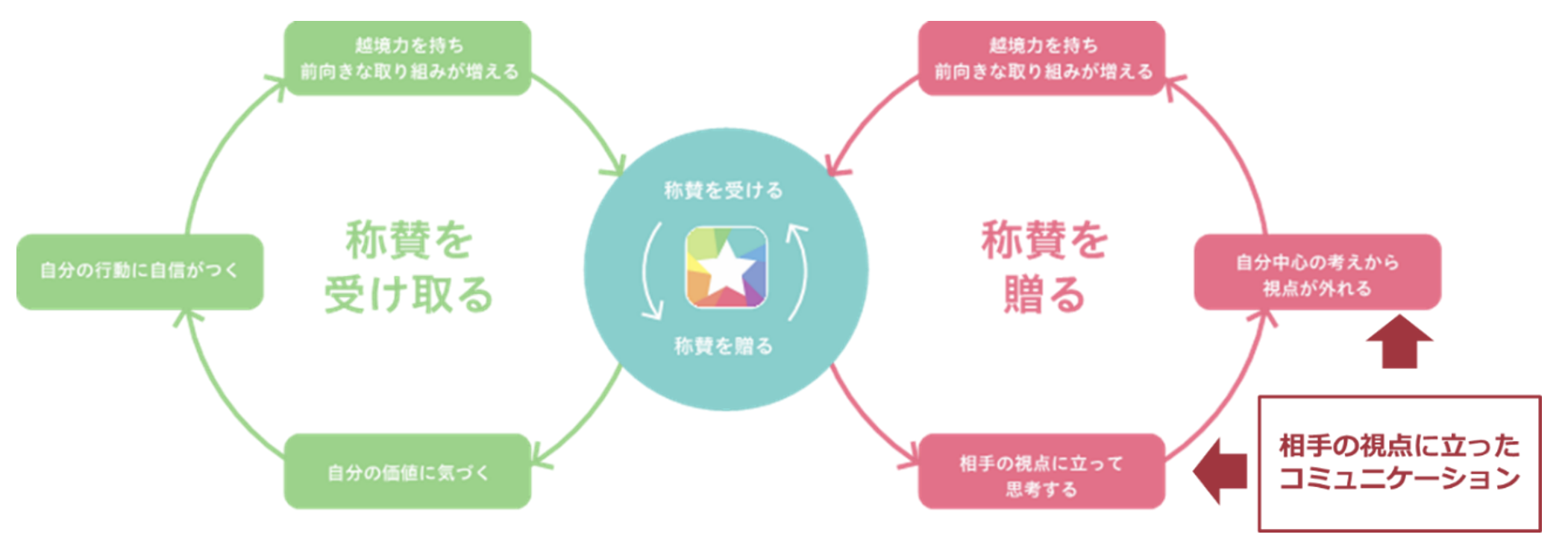

上記施策の中で、感謝・称賛は、このコミュニケーションの基本に立ち返ることができる、極めて本質的な取り組みです。

図2:称賛をすることで相手視点に立つ

誰かに感謝・称賛の気持ちを伝えるためには、まず相手をよく観察する必要があり、俯瞰的で広い視野で物事を捉えるようになります。また、相手をよく見てその人のことを考えるうちに、「相手の良いところを見つけてあげたい」という気持ちが芽生えます。そうした姿勢は、やがて「他の人のためになることをしたい」「誰かを助けたい」「誰かに良い影響を与えたい」といった、利他的なモチベーションの高まりにもつながります。

このように、感謝・称賛を通じて、自然と相手の視点に立ったコミュニケーションが生まれていくのです。

また、相手から感謝・称賛を受けることで、自分の行動に自信が持てるようになり、自分自身の価値を再認識するきっかけになります。さらに、自分から感謝・称賛を伝えることで、「周囲との関係性」という視点から自己理解が深まり、自身の強みをより深く知ることにもつながります。

図3:相手の視点に立ったコミュニケーションの効果

このように「人と人とのコミュニケーション」において、感謝・称賛は重要な役割を担いますが、「明日から全員で感謝・称賛し合いましょう」と宣言しただけでは、何も変わりません。

そこで、以下にご紹介するPRAISE CARDのようなツールを活用することで、組織内における感謝・称賛のハードルを下げ、「感情」の側面を自然に引き出すことが、ひとつの有効な解決策となります。

さらに、デジタルツールを活用することで、これまで可視化が難しかった感謝や称賛といった感情面の実態を、データとして定量的に捉えることが可能となり、組織や個人に対する理解の解像度を高めることにもつながります。

図4:PRAISE CARDを活用したポジティブフィードバック(感謝・称賛)の贈り合い

PRAISE CARDはスマートフォンやPC上でデジタル称賛カード(=ポジティブフィードバック)を贈り合えるサービスで、メールや対面での称賛よりも心理的負担が少なく気軽に始めることができます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらよりお問合せください。