成長実感とポジティブフィードバック

公開日:

カテゴリ:- コミュニケーション

- 人材育成

- 組織マネジメント

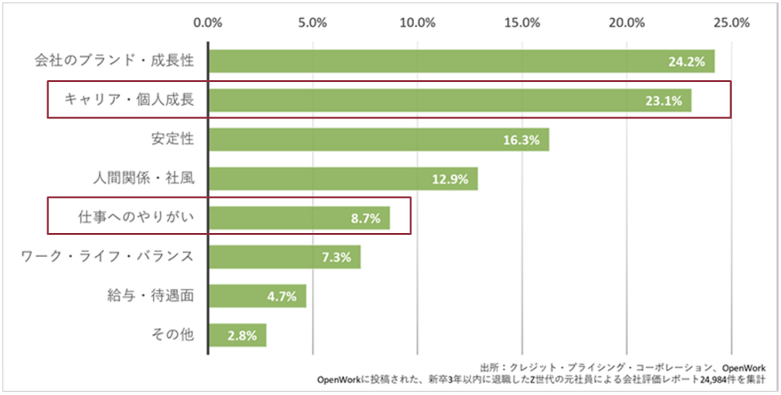

新入社員の30%が3 年以内に退職すると言われて久しいですが、退職理由としては「仕事にやりがいを感じられず、成長実感を得られなかったから」が上位に位置づけられています。

図1:辞めたいと思った理由 ※出典:3 年以内に辞めた Z 世代の入社&退職理由ランキング(OpenWork)

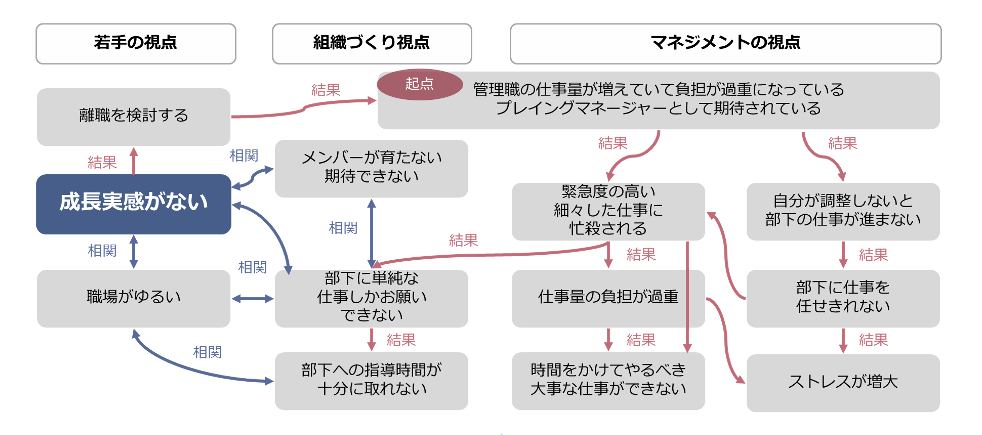

仕事のやりがいや成長実感は、ある程度ストレッチした仕事へのチャレンジから生まれますが、マネジメントだけでなくプレイングも期待されているマネージャは緊急度の高い仕事に忙殺されており、組織メンバーを成長につながる案件にアサインできず、若手が成長実感を得られないケースが少なくありません。

図2:多忙なマネジメントが陥る負のループ

このような状況下でマネジメントは、仕事の経験が豊富で慣れている人をアサインすることで、問題なく確実・安全に仕事をこなそうとしてしまいます。マネジメントに求められる「成果」を重んじるばかりに、もう1つの重要な役割である「育成」が疎かになっているのです。

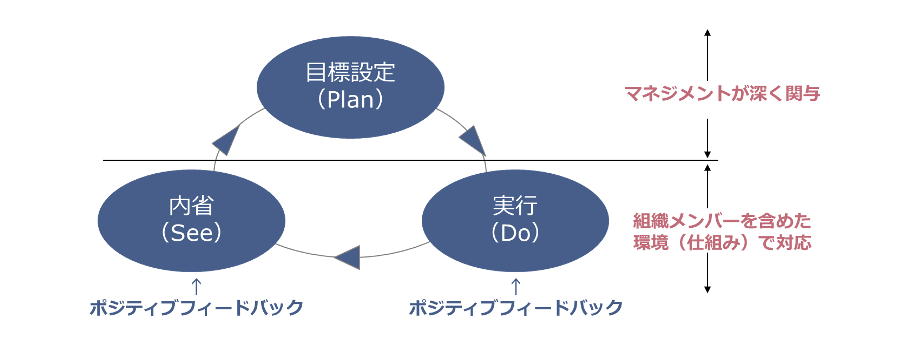

成長実感を得るためには、

①目標設定(Plan)→②実行(Do)におけるポジティブフィードバック→③内省(See)

の3点が重要となりますが、多忙を極めるマネジメントが①~③のすべてに深くかかわることは難しいかもしれません。では現実解はどこにあるのでしょうか?

私見にはなりますが、マネジメントにしかできない仕事である「①目標設定(Plan)」に軸足を置き、②③はメンバーの力を借りたり、そのようなことが行われる環境整備に尽力すべきと考えます。

「②実行(Do)におけるポジティブフィードバック」はマネジメントからだけでなく組織メンバーからも可能であり、むしろその方が360°フィードバックのように多面的になり効果的ではないでしょうか?

また「③内省」はそもそも自分自身で行うことなので、マネジメントがすべきことは内省しやすい環境と整えることになります。既に組織メンバーからのポジティブフィードバックがなされているので、

・自分ができたこと(その裏返しで自分ができなかったこと)

・自分が気づいていなかった提供価値

などが以前よりも明確になり、自己理解が深まっているはずです。つまり、組織メンバーからのポジティブフィードバックが内省しやすい「環境」として機能しているのです。

図3:成長実感を得るためのプロセス

ただ、「明日から全員でポジティブフィードバックし合いましょう」と宣言しただけでは、何も変わりません。

これまでの組織マネジメントでは、仕事なのだから割り切って合理的に判断しなければならないという「ドライ」な側面が求められてきたため、職場でのポジティブフィードバックに不慣れな人は少なくありません。しかし、人間は感情に引きずられる生き物なので、仕事だからといってドライになりきれるわけではなく、「感情」の側面の重要性は誰もが感じているはずです。

そこで、以下に紹介するPRAISE CARDのようなツールを活用して、組織におけるポジティブフィードバック(=感謝・称賛)のハードルを下げ、「感情」の側面をうまく引き出すことが解決策の1つとなります。また、デジタルツールを利用することで、これまで可視化が困難であった感謝・称賛という感情面の実態をデータで定量的に捉えることができ、組織や個人の解像度をより高めることが可能となります。

図4:PRAISE CARDを活用したポジティブフィードバック(感謝・称賛)の贈り合い

PRAISE CARDはスマートフォンやPC上でデジタル称賛カード(=ポジティブフィードバック)を贈り合えるサービスで、メールや対面での称賛よりも心理的負担が少なく気軽に始めることができます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらよりお問合せください。

また成長実感を得るためには、①目標設定(Plan)においてストレッチしたゴールを設定して「挑戦するチャンスを与える」ことが必要となりますが、それだけではうまく回りません。「コラム:成功循環モデル」で取り上げましたが、チャンスを与えて自発的な行動を生み出して成長実感を得る(=行動の質を高める)には、その土台となる「関係の質→思考の質」をしっかりと高めておく必要があります。ポジティブフィードバック(感謝・称賛)は、関係の質、思考の質を効果的に高める手段でもあるので、「コラム:成功循環モデル」も合わせてご確認頂けると幸いです。