気軽な称賛文化の浸透で ミッション達成に向け、「困った」が言いやすい助け合えるチームづくりを目指す

左)電力流通システム事業部 流通設備システム部 流通設備システムグループ 宮本均様

中央)電力流通システム事業部 流通設備システム部 流通設備システムグループ 丹治彩香様

右)電力流通システム事業部 流通設備システム部 流通設備システムグループ 旭侑子様

- 会社名 :株式会社テプコシステムズ

- 従業員数:約1,080名

- 事業内容:電力インフラシステムの企画・開発・保守運用事業

東京電力グループの一員として、IT(情報技術)、OT(制御技術)、デジタル、解析、シミュレーションなど、さまざまな技術を駆使してお客様のニーズに応える、株式会社テプコシステムズ。近年は「ニューフロンティア」を掲げ、電力業界における変革と技術革新を目指しています。

コロナ禍から続く社内コミュニケーション改善を目的にPRAISE CARDを導入した同社は、どのように活用を進め、どのような効果を実感しているのでしょうか。

株式会社テプコシステムズ 電力流通システム事業部 流通設備システム部 流通設備システムグループ 宮本均様、旭侑子様、丹治彩香様にお話をうかがいました。

コロナ禍から続く在宅ワークの定着の中、

社内コミュニケーションの「ちょっと足りない」を埋められるツール

――PRAISE CARD導入前に、御社が抱えていた課題は何でしたか

宮本:コロナ禍で準備もできないまま在宅ワークが中心となり、それ以降、メンバー間や、特に新しく入ってきた若手社員と先輩社員とのコミュニケーションの機会が減っていることが大きな課題でした。私たちなりに、例えば「雑談の会」として4~5人を集めて10~20分程度コンパクトに話す時間を作ってみたり、「クラブ活動」という名前で発表会をしたりと、コミュニケーションを深める目的で色々な活動をしているのですが、その一環としてやってみたいという話になりました。

対面では、ちょっとした雑談の中で、普段気になっていることや悩みなどを相談できる機会がありますが、リモートだと「ちょっとちょっと」と声をかけるタイミングすらなくなってしまいますよね。それが大きいと思います。

旭:私は新入社員のOJTをやる中で、ずっと「頑張ってもちょっと足りない」という感じがあり、そのいい突破口はないかと探していました。四半期に一度は面談をしますし、1on1で朝会や夕会もしていますし、気になったら声をかけるよう意識もしているのですが、それでも若手の子たちから「自分はチームへ貢献できているのだろうか」「コミュニケーションが足りないです」という声が消えないという実態があったんです。それで、何か新しいやり方はないだろうか、という想いを抱えていた時、BIPROGYフォーラムでPRAISE CARDのセミナーを聞いて興味を持ちました。そこで、導入してみたいと宮本さんに相談したところ、やろう、と言っていただきました。

――PRAISE CARDをトライアル導入することにした決め手は何ですか

旭:コミュニケーション改善に向けた施策のひとつとして、チャットツールはすでに導入しています。これにより、業務に関する会話はある程度浸透しているのですが、「ちょっと良かったよ」というような声かけは、仕事上の付き合いがある程度ではなく、よほど仲良くないとできないと思うんです。それで、どうせ導入するなら、そのようなポジティブフィードバックを気軽に贈れるものがいいと思いました。

宮本:先ほどお話したような課題感がある中、様々な施策のトライアルと停滞を繰り返す中で新しい取組としてやってみよう、と決めたので、他のツールとの具体的な比較はしませんでした。

実際にやってみると、「もらって嬉しい、おくって楽しい」ツールなのだな、と感じました。人からおくってもらうと単純に嬉しいですし、「もらうと嬉しい」を知っているとおくると楽しくなる。単純にそれで十分かな、と思いました。

ただ、参考情報として他のコミュニケーションツールはどういうものがあるかを見たときに、インセンティブがあるようなツールもあることは知りましたが、だからといって、そのようは方向に寄せようという想いはありませんでした。

旭:私は実は、お互いのやり取りが見えないクローズドが絶対にいいと思っていますし、インセンティブは良くないと思っています。純粋に褒める、という行為が大事だと思うので、他のツールと比較したとしてもPRAISE CARD一択だと思いました。クローズドでインセンティブがないツールは他にないですよね。

見える化した場合、「誰から誰に贈っているな」ということがトリガーになって、贈るきっかけにはなるのではとも考えたのですが、返答を強制せず、「誰かが贈っているから自分も贈らなければ」というような強制的な空気感がないことの方が大事だと思いました。

手作りのキャッチ―なメルマガと草の根活動をあわせて

利用者を盛り上げ、浸透をはかる

――PRAISE CARDの利用促進に向けて、工夫されている点などがあれば教えてください

旭:最近だと、利用者を盛り上げるためにPRAISE CARD通信のようなメルマガを配信する取組みを、若手主導でやってくれています。

丹治:管理側で見ることができるカードの流量を集計して、どんなカードが贈りやすいかという送信ランキングや、多く送信されている時間などを見やすくまとめて周知しました。前例がない資料を新しく作るので、苦労しながらも見せ方なども工夫してくれました。(図1)

旭:配信するものの分量がコンパクトなので、誰でもパッと見て内容がわかるし、キャッチ―なので印象にも残って良かったと思います。

・図1:カード利用状況の周知施策

宮本:利用促進という意味では、そもそも「PRAISE CARDを入れていない」という課題もあります。これは、部署異動などで新しく来た方だけでなく、何度カードを贈っても開いてもらえない人もいるので、まだ入れていない人もいるだろうと思っています。

旭:異動してきた方は、社内で発表もしているのでまったく情報がないわけではないけれど、まだまだ浸透していないし、わざわざツールを入れなくてはならないというハードルは高いのだろうと思います。それでも、もともと接点がある方だと、ツールを使ってほしいという想いでその人に意図的にカードを贈り続けたりできるので、そういう草の根活動のようなところはやはり必要だと思います。

PRAISE CARDがコミュニケーションの最初の一歩を突破し

感謝され、必要とされている実感が社員の自信をつくる

――導入後、変化した点はどのようなことでしょうか

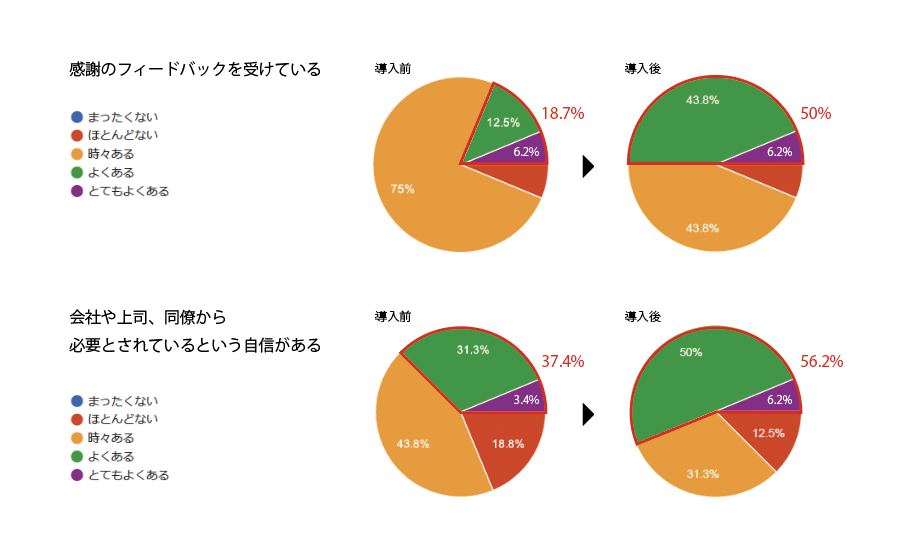

旭:社内で実施しているアンケートでは、「よく感謝のフィードバックを受けている」というのが圧倒的に増えていて、18.7%から50%に上がりました。また、「会社や上司、同僚から必要とされているという自信がある」も37.4%から56.2%に増加しました。(図2)「必要とされているのだな」という実感が数値で出ていますよね。

丹治:私は実際に入社した時から完全に在宅ワークだったので、一緒に仕事をしている先輩とは朝会などで話すものの、それ以外の同じ部の先輩は、正直名前と顔が一致していない方が大半で、あまりコミュニケーションをとったことがないことが不安でした。でも、普段チャットのやり取りの中で少し怖いと感じていた先輩が、ある時PRAISE CARDで「ありがとう」のコメントをくれて、それをきっかけにコミュニケーションが取りやすくなったことがあります。

また、発表会の後などには一気にカードが贈られてきます。私の場合、本当は資料を作るのも人前で話すのも苦手なので、発表前は本当に嫌だなと思いますが、終了後にPRAISE CARDがたくさん贈られてくると、「やって良かった」と思ったり、「この発表よかったのかな」と自信につながったりして嬉しいです。

宮本:マネジメントの立場から見ても、他のチームのメンバーともやり取りしやすくなった実感はあります。もともと、コミュニケーションのハードルをなるべく下げるよう意識してチーム運営をしているつもりですが、チームが違うとなかなか関わる機会がない人もいるので、やはりそれなりにハードルがあるかも知れません。そういうメンバーとコミュニケーションを取るツールにはなりますよね。若手から上へのコミュニケーションの方が不安が大きいと思うので、最初のきっかけになればいいな、と思っています。PRAISE CARDは、「はじめまして」のハードルを大幅に下げることができている状態から始められますからね。

また、私は「頼りにしてますよ」というカードを贈ることがとても多いです。なかなか対面では言わない言葉をきちんと聞けたり、発表会後に「よかったよ」というフィードバックが集まることで、「自分はこの組織の中で価値を発揮できているのだ」ということを確認する機会につながればいいなと思います。

・図2:実施アンケート比較

ニューフロンティア活動の浸透や自分ゴト化とミッション達成に向けたチームの心理的安全性強化を目指す

――今後に向けての課題や、PRAISE CARDで実現したいことはありますか

旭:PRAISE CARDには、当社が近年力を入れている「ニューフロンティア活動」の浸透という側面も持たせていて、ニューフロンティア活動にそぐうことをした人にはニューフロンティアカードを贈ることを推奨しています。

カードを作る際には、ニューフロンティア活動を推進している部署の担当者も巻き込んで、グループワークなどで「何がニューフロンティアか」という行動の部分を洗い出して反映しました。

「ニューフロンティア推進室からのお知らせ」のようなものはグループ会議等でやっていますし、「ニューフロンティア」という単語はよく出てきますが、そもそも何がニューフロンティアなのか、というところにみんなアンテナが立っていないのです。

このカードを利用して褒めることができるようになると理解が進むのではないかと感じています。

宮本:「ニューフロンティア活動」は、当社の10年後のゴールを目指すもので、メンバーレベルでは、今このシステムがこうなったのはなぜなのかきちんと考えることや社内外問わず外に出て勉強すること、学んできたことを共有してみんなの知見を広げていくことを大事にしており、そのカードを作っています。

ただ、カードを送るきっかけになる事象は異なるものの、言葉にすると「ありがとう」等ほかのカードと同じになってしまい、そちらのほうが使い慣れているため、なかなかニューフロンティアカードの利用率が上がりません。

だから、例えばグループ会議のたびに、1枚ずつカードの意味や使い方をさらりと説明する等をやっていくと、使われ方も少し変わってくるかも知れませんね。使うか使わないかは自由ですが、「会社が掲げるニューフロンティアの一環として自分たちはこういう活動をしているのだ」と、少しでも自分ゴトになってくれればいいと思います。そういうツールとしても使っていきたいです。

旭:でも一番は、私たちは、現在大規模システム開発の真っ只中にいて、とても高いミッションに向かって、これから険しい上り坂を登らねばならない、リスクの高いチームなので、その中で「困った」と言いやすい、助け合えるチームを作りたい、という想いで使い続けています。なので、やはり心理的安全性の確保という点を実現していきたいです。

株式会社テプコシステムズHP

https://www.tepsys.co.jp