ファン社員の力でキャズムを超える!

公開日:

カテゴリ:- コミュニケーション

- 組織マネジメント

皆さん、突然ですが「キャズム理論」という言葉を聞いたことはないでしょうか?

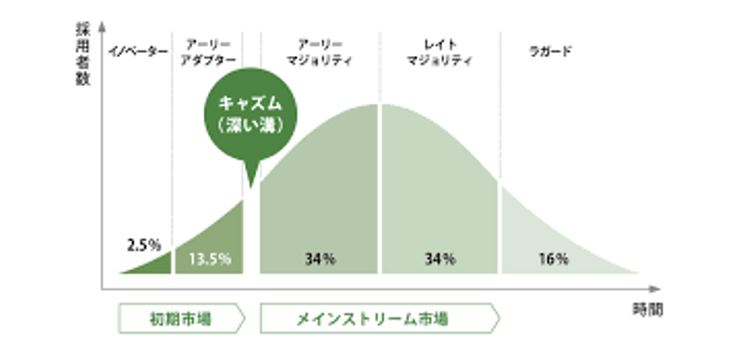

キャズム理論とは、新製品が市場に投入された際に、その製品が広く普及するために「越えなければならない溝(=キャズム)」について、取りまとめた理論のことです。(図1)

図1:組織を跨いだ偶然の出会いを一過性で終わらせないために

ここではキャズム理論の詳しい説明は割愛しますが、イノベーターとアーリーアダプターの力でアーリーマジョリティを刺激することでキャズムを超えていきます。

この考え方を組織改革に置き換えると、どのようになるでしょうか?

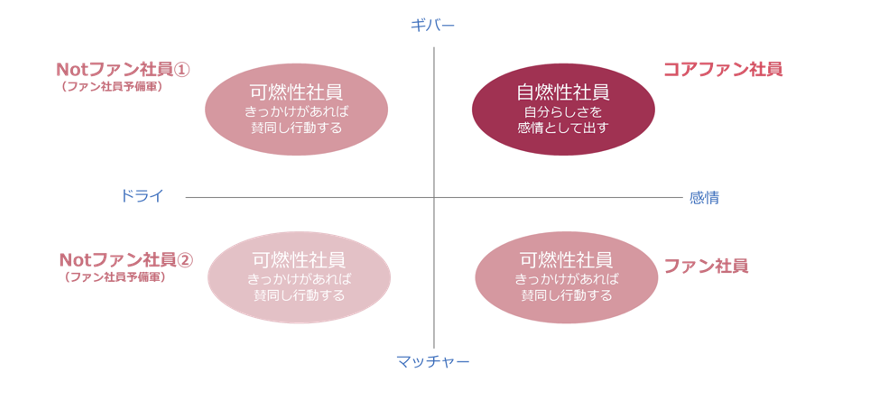

コラム「組織変革の推進力となる「ファン社員」の見つけ方・育て方」では、「ドライ⇔感情」の軸に、アメリカの心理学者アダム・グラントの著書「GIVE & TAKE 『与える人』こそ成功する時代」で提唱されている「ギバー(GIVER)」と「マッチャー(MATCHER)」の視点を掛け合わせた4象限を用いて、組織変革を推進するアイデアをご紹介しました。(図2)

図2:ファン社員と4象限の関係性

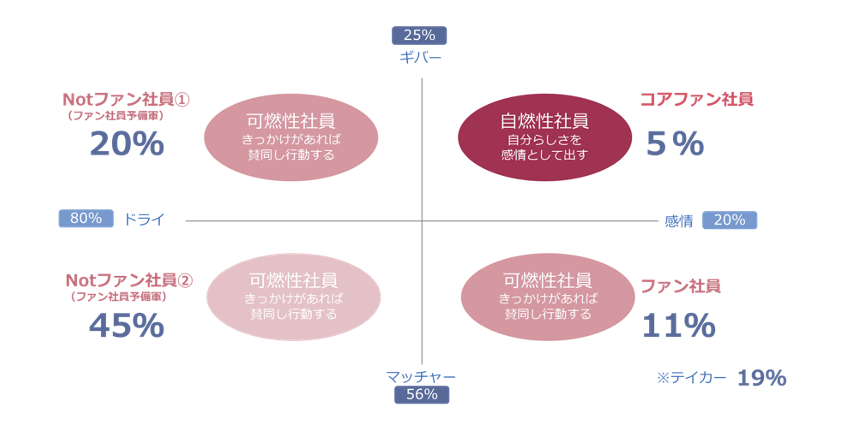

ところで、この4象限はどのような割合になるのでしょうか?

著書「GIVE & TAKE」に、ギバー:25%、マッチャー:56%、テイカー:19%という解説があるので、この割合を縦軸のギバー⇔マッチャーに使います。横軸である「ドライ⇔感情」の割合は、感覚的ではありますが「80:20の法則(パレートの法則)」を採用して、ドライ80%、感情20%とすると、4象限の割合は以下のようになります。(図3)

図3:4象限の割合

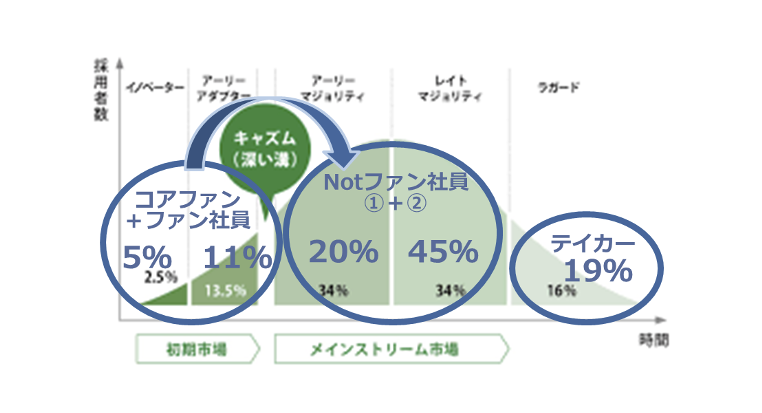

ここで先ほどのキャズム理論と4象限の割合を重ねてみます。多少の数字のずれはあるものの、大きく捉えると、「コアファン社員(イノベーター)」、「ファン社員(アーリーアダプター)」、「Notファン社員①(アーリーマジョリティ)」、「Notファン社員②(レイトマジョリティ)」「※テイカー(ラガード)」と対応付けることはできないでしょうか。(図4)

図4:キャズム理論にファン社員をマッピング

このことより、組織変革のキャズムを超えるには、「コアファン社員(イノベーター)」と「ファン社員(アーリーアダプター)」が、「Notファン社員」だが他者の役に立つことに喜びを感じる「ギバー」である人たち(アーリーマジョリティ)を刺激することが得策である、と言えそうです。

アーリーマジョリティに該当する人たち(Notファン社員①)は、ドライゆえに現時点ではファン社員とは言えませんが、もともと利他的な性質を持っているため、互いに称賛し合う環境の中で相手に対してポジティブなフィードバックをしていくうちに、仕事だけれど「ドライ」ではなく「感情」の側面が出てきてコアファン社員に近づいていく可能性を秘めた人たちです。コアファン+ファン社員のことを、自分で燃えることができるので「自燃性社員」と呼ぶと、アーリーマジョリティに該当する人たちは、刺激を与えれば燃える可能性がある「可燃性社員(=ファン社員予備軍)」といえます。

称賛カードを贈り合うというポジティブな体験によって仲間との強い絆を作り出すPRAISE CARDを活用し、蓄積された利用データを分析することで、個々の社員がキャズム理論のどのフェーズに該当するのかを推測できます。

他者を称賛することは自分の感情を表に出すことに通じるため、称賛カードをたくさん贈ったりもらったりしている人は、「感情」寄りの人であることが推測される。

ネットワーク分析により媒介中心性を見ると、誰が橋渡し役になっているかが見えてくるため、ギバーの要素を持つ人を抽出できる。

関連する内容は、コラム「組織変革の推進力となる「ファン社員」の見つけ方・育て方」にも記載していますので、合わせてお読み頂ければ幸いです。

ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらよりお問合せください。